Почему не надо голосовать за путина. Почему народ больше не пойдёт за Путиным. Что будет с моим голосом, если я просто не приду

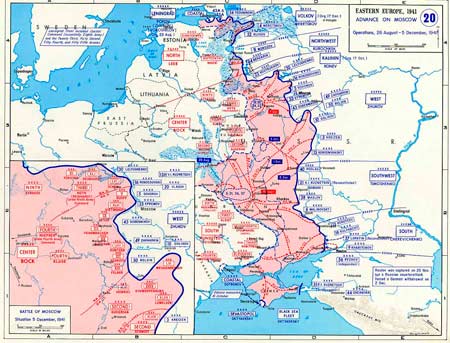

— совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведённых с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района, разгрома угрожавших им ударных группировок немецких войск. Она включала стратегическую Московскую оборонительную операцию (30 сентября — 5 декабря 1941 года), Московскую наступательную операцию (5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года), Ржевско-Вяземскую операцию (8 января — 20 апреля 1942 года) и фронтовую Торопецко-Холмскую операцию (9 января — 6 февраля 1942 года). В Московской битве участвовали войска Калининского, Западного, Резервного, Брянского, левого крыла Северо-Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов, войска Противовоздушной обороны страны, Военно-воздушные силы. Им противостояла немецкая группа армий "Центр".

К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны, захватив Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины, блокировал Ленинград (ныне — Санкт-Петербург), достиг дальних подступов к Москве. После провала плана захватить Москву с ходу в первые недели войны гитлеровское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун". План операции предусматривал расчленить оборону советских войск тремя мощными ударами танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить советские войска в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем сильными подвижными группами планировалось охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.

Предназначавшаяся для наступления немецкая группа армий "Центр" имела 1,8 миллиона человек, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1,7 тысяч танков и 1390 самолетов. Советские войска насчитывали 1,25 миллиона человек, 7,6 тысяч орудий и минометов, 990 танков, 677 самолетов (с учётом резервных авиагрупп).

Наступление по плану "Тайфун" немецко-фашистские войска начали 30 сентября 1941 года на брянском и 2 октября на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. 6 октября он вышел в район западнее Вязьмы и окружил там четыре армии Западного и Резервного (10 октября объединён с Западным) фронтов. Своими действиями в окружении эти армии сковали 28 вражеских дивизий; 14 из них не могли продолжать наступление до середины октября.

Тяжёлая обстановка сложилась и в полосе Брянского фронта. 3 октября противник захватил Орёл, а 6 октября — Брянск. 7 октября войска фронта были окружены. Прорываясь из окружения, армии Брянского фронта вынуждены были отходить. К концу октября немецко-фашистские войска вышли на подступы к Туле.

На калининском направлении враг начал наступление 10 октября и 17 октября овладел городом Калинином (ныне Тверь). Войска Калининского фронта (создан 17 октября) во второй половине октября остановили наступление 9-й армии противника, заняв охватывающее положение по отношению к левому крылу группы армий "Центр".

К началу ноября фронт проходил по линии Селижарово, Калинин, Волжское водохранилище, по pекам Озерна, Нара, Ока и далее Тула, Новосиль. В середине ноября начались бои на ближних подступах к Москве. Особенно упорными они были на волоколамско-истринском направлении. 23 ноября советские войска оставили Клин. Враг захватил Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну. В конце ноября — начале декабря немецкие войска вышли к каналу Москва — Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу. Но дальше они не прошли. 27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее столицы советские войска нанесли контрудары по южной и северной группировкам противника, 3-5 декабря — контрудары в районах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова.

Стойкой и активной обороной Красная Армия вынудила фашистские ударные группировки рассредоточиться на огромном фронте, что привело к потере наступательной и манёвренной возможностей. Создались условия для перехода советских войск в контрнаступление. В полосы предстоящих действий Красной Армии стали выдвигаться резервные армии. Замысел контрнаступления советских войск заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок противника, угрожавших Москве с севера и юга. К Московской наступательной операции привлекались войска Западного, Калининского и правого крыла Юго-Западного (18 декабря 1941 года преобразовано в Брянский фронт) фронтов.

Контрнаступление началось 5 декабря ударом левого крыла Калининского фронта. Ведя напряжённые бои, советские войска к 7 января вышли на рубеж реки Волга северо-западнее и восточнее Ржева. Они продвинулись на 60-120 километров в южном и юго-западном направлениях, заняв охватывающее положение по отношению к немецким войскам, находившимся перед Западным фронтом.

Армии правого крыла Западного фронта, перешедшие в контрнаступление 6 декабря, освободили Истру, Клин, Волоколамск и отбросили врага на запад на 90-110 километров, ликвидировав угрозу обхода Москвы с севера. Армии левого крыла Западного фронта нанесли с нескольких направлений мощные удары по глубоко вклинившейся в оборону 2-й танковой армии противника. Немецко-фашистское командование, опасаясь окружения своих войск восточнее Тулы, начало их отвод на запад. К исходу 16 декабря непосредственная угроза Москве была устранена и с юга.

Правофланговые армии Юго-Западного фронта в ходе наступления освободили до 400 населенных пунктов и 17 декабря ликвидировали елецкий выступ.

Продолжая наступление, советские войска к началу января 1942 года отбросили противника на 100-250 километров, нанесли тяжелый урон его 38 дивизиям, было освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов.

В начале января 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о переходе советских войск в общее наступление под Ленинградом, а также на западном и юго-западном направлениях. Перед войсками западного направления ставилась задача окружить и разгромить главные силы группы армий "Центр".

Наступление, развернувшееся на огромном пространстве, велось по отдельным направлениям, причём фронты приступили к операциям в различное время и в разных условиях. На западном направлении войска Западного и Калининского фронтов провели Ржевско-Вяземскую, а левого крыла Северо-Западного (с 22 января Калининского) фронта — Торопецко-Холмскую операции, в результате которых немцы были отброшены от столицы ещё на 80-250 километров. Советские войска глубоко вклинились в их оборону на стыке групп армий "Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако окружить и уничтожить основные силы группы армий "Центр" не удалось.

Несмотря на незавершённость, общее наступление на западном направлении достигло значительных успехов. Враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской и Смоленской областей.

Враг потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники.

Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.

В Московской битве значительные потери понесли и советские войска. Безвозвратные потери составили 936 644 человека, санитарные — 898 689 человек.

Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия. Произошёл психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о непобедимости немецкой армии. Крах плана молниеносной войны ("Барбаросса") породил сомнения в успешном исходе войны как у германского военно-политического руководства, так и у простых немцев.

Московская битва имела большое международное значение: она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции, заставила правительства Японии и Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии.

За образцовое выполнение боевых задач в ходе Московской битвы и проявленные при этом доблесть и мужество около 40 частей и соединений получили звание гвардейских, 36 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, из них 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Президиумом Верховного Совета СССР в 1944 году была учреждена медаль "За оборону Москвы", которой награждено более одного миллиона защитников города.

(Дополнительный

В связи с критическим положением, сложившимся на подступах к столице, 20 октября Москва была объявлена на осадном положении. Оборона рубежей в 100-120 километрах возлагалась на командующего Западным фронтом Георгия Константиновича Жукова, а на ее ближних подступах – на начальника московского гарнизона П.А.Артемьева.

В связи с критическим положением, сложившимся на подступах к столице, 20 октября Москва была объявлена на осадном положении. Оборона рубежей в 100-120 километрах возлагалась на командующего Западным фронтом Георгия Константиновича Жукова, а на ее ближних подступах – на начальника московского гарнизона П.А.Артемьева. Было указано на необходимость укрепления тылов и на усиление борьбы с подрывными действиями вражеской агентуры.

Население Москвы активно включилось в строительство оборонительных сооружений вокруг столицы и внутри города. В кратчайшие сроки город опоясали противотанковые рвы, ежи, лесные завалы. На танкоопасных направлениях были установлены противотанковые орудия. Из москвичей были сформированы дивизии народного ополчения, батальоны истребителей танков, боевые дружины, которые вместе с частями регулярной армии участвовали в боях и в поддержании порядка в городе.

Успешно отражались налеты вражеской авиации на Москву. К началу битвы под Москвой ПВО столицы имела стройную систему, основанную на принципе круговой обороны с учетом наиболее опасных направлений – западного и юго-западного, а также на максимальном использовании боевых возможностей истребительной авиации и зенитных средств, тесно взаимодействовавших друг с другом.

Истребительная авиация вела борьбу с воздушным противником на дальних подступах. Ее аэродромы располагались в радиусе 150-200 километров от Москвы, но с приближением немцев к столице они перебазировались все ближе и ближе. В дневное время суток истребители действовали во всей глубине обороны, а в ночное – в пределах световых прожекторных полей.

На непосредственных подступах к Москве немецкие самолеты обстреливались и уничтожались зенитной артиллерией преимущественно среднего калибра. Управление ее огнем осуществлялось по секторам, в каждом из которых располагался один зенитный артиллерийский полк. Полки строили боевые порядки в три линии, имевшие значительную глубину. Части и подразделения малокалиберной зенитной артиллерии и зенитных пулеметов использовались для прикрытия с воздуха важных объектов внутри города (Кремль, вокзалы, электростанции).

Отступая, немецкие бомбардировщики скидывали свой смертоносный груз куда попало.

В октябре враг совершил на Москву 31 налёт, в них участвовало 2018 самолётов, из которых 278 было сбито. Войска ПВО Москвы вели напряжённую борьбу с воздушным противником и отстояли столицу от разрушений.

Управление силами и средствами ПВО Москвы осуществлялось централизованно с командного пункта 1-го корпуса ПВО. Командовал Московской зоной ПВО генерал М. С. Громадин.

В октябре фашистская авиация произвела на Москву 31 налет. В них участвовало около 2 тыс. самолетов, но прорваться к объектам бомбометания смогли всего 72 1. При отражении налетов в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии было сбито 278 немецких самолетов 2.

Во второй половине октября удалось задержать продвижение немецко-фашистских войск в полосе Брянского фронта. Это позволило 3-й и 13-й армиям, которые почти три недели вели тяжелые бои в тылу противника, 23 октября пробиться из окружения и по приказу Ставки отойти на линию восточнее Дубна, Плавск, Верховье, Ливны.

Действиями войск фронта была скована 2-я танковая армия на тульском направлении. Возобновить атаки она смогла лишь в конце октября, когда наступление 4-й армии группы армий «Центр» уже захлебнулось. Танковые дивизии врага к 29 октября продвинулись от Мценска до Тулы, но здесь были остановлены. «Попытка захватить город с ходу,- писал после войны Гудериан,- натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и офицерском составе». В течение трех дней гитлеровцы яростно атаковали Тулу, но войска 50-й армии и тульского боевого участка совместно с ополченцами оборонялись самоотверженно. В ряды защитников встали коммунисты и комсомольцы города и области. Мужество их было изумительным. Туляки превратили свой город в неприступную крепость и не сдали его врагу. Большую роль в организации борьбы за Тулу сыграл городской комитет обороны во главе с первым секретарем областного комитета партии В. Г. Жаворонковым, являвшимся в те дни членом Военного совета 50-й армии.

Оборона Тулы обеспечила устойчивость левого крыла Западного фронта на дальних южных подступах к столице. Она также способствовала стабилизации положения на Брянском фронте.

Таким образом, октябрьское наступление немецко-фашистских войск на Москву потерпело провал. Противник был вынужден перейти к обороне на линии Селижарово, Калинин, Тула, Новосиль.

Важнейшим условием срыва намерений противника явилось создание в короткий срок резервов, большая часть которых была введена в сражение в полосе Западного фронта на рубеже Можайской линии обороны.

Огромную роль в отражении ожесточенного натиска гитлеровцев наряду с сухопутными войсками сыграли советские Военно-Воздушные Силы. Только за первые девять дней вражеского наступления на Москву авиация Западного фронта, 6-й авиационный корпус ПВО и части ДВА произвели 3500 самолето-вылетов, уничтожив значительное количество самолетов, танков и живой силы противника. Всего с 30 сентября по 31 октября ВВС совершили 26 тыс. самолето-вылетов, из них до 80 процентов на поддержку и прикрытие войск.

Враг испытал и силу мощных ударов советских танков и артиллерии. Танковые бригады преграждали фашистским войскам путь на особо опасных направлениях.

Для срыва наступления противника оборудовались противотанковые районы и опорные пункты, различные инженерные заграждения.

Воины всех родов войск в боях на подступах к Москве показали образцы выполнения воинского долга и непреоборимую силу морального духа, проявили массовый героизм. В этих сражениях отличились части стрелковых дивизий: 316-й генерала И. В. Панфилова, 78-й полковника А. П. Белобородова, 32-й полковника В. И. Полосухина, 50-й генерала Н. Ф. Лебеденко, 53-й полковника А. Ф. Наумова, 239-й полковника Г. О. Мартиросяна, а также 1-й гвардейской мотострелковой дивизии полковника А. И. Лизюкова, кавалерийской группы генерала Л. М. Доватора, танковых бригад, возглавляемых М. Е. Катуковым, П. А. Ротмистровым, И. Ф. Кириченко, М. Т. Сахно, и многих других соединений.

Результаты октябрьского наступления не радовали гитлеровцев. Главные цели операции «Тайфун» - уничтожение Советской Армии и захват Москвы - не были достигнуты. Исход кровопролитных сражений был неожиданным не только для солдат, но и для генералов вермахта.

Упорное сопротивление советских войск явилось главной причиной колебаний, появившихся у командования вермахта, расхождения мнений при определении путей дальнейшего ведения войны против Советского Союза. В начале ноября Франц Гальдер, в то время – начальник германского Генерального Штаба записал в своем дневнике: «Мы должны путем анализа создавшейся обстановки точно определить свои возможности для ведения последующих операций. В этом вопросе существуют две крайние точки зрения: одни считают необходимым закрепиться на достигнутых рубежах, другие требуют активно продолжать наступление».

Но фактически у гитлеровцев не было выбора. Зима приближалась, а цели плана «Барбаросса» оставались недостигнутыми. Враг спешил, стремясь во что бы то ни стало овладеть столицей Советского Союза до наступления зимы.

Замысел немецко-фашистского командования на продолжение наступления в ноябре содержал ту же идею, что и в октябре: двумя подвижными группировками одновременно нанести сокрушительные удары по флангам Западного фронта и, стремительно обойдя Москву с севера и юга, замкнуть кольцо окружения восточнее столицы.

В первой половине ноября немецко-фашистское командование перегруппировало свои войска: из-под Калинина на волоколамско-клинское направление перебросило 3-ю танковую группу, а 2-ю танковую армию пополнило более чем сотней танков, сосредоточив ее главные силы на правом фланге для обхода Тулы.

В группу армий «Центр» к 15 ноября 1941 г. входили три полевые, одна танковая армии и две танковые группы, насчитывавшие 73 дивизии (47 пехотных, 1 кавалерийская, 14 танковых, 8 моторизованных, 3 охранные) и 4 бригады.

Задача охвата Москвы с севера (операция «Волжское водохранилище») была возложена на 3-ю и 4-ю немецкие танковые группы в составе семи танковых, трех моторизованных и четырех пехотных дивизий, а с юга - на 2-ю танковую армию в составе четырех танковых, трех моторизованных и пяти пехотных дивизий. 4-й армии предстояло вести фронтальное наступление, сковать главные силы Западного фронта, а затем уничтожить их западнее Москвы. 9-я и 2-я армии, скованные войсками Калининского и Юго-Западного фронтов, фактически были лишены возможности принять участие в ноябрьском наступлении. Всего непосредственно для захвата Москвы немецко-фашистское командование выделило 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных.

Оценивая сложившуюся ситуацию, советское командование ясно понимало, что относительное ослабление напряженности на фронте под Москвой является временным, что, хотя враг и понес серьезные потери, он еще не утратил наступательных возможностей, сохраняет инициативу и превосходство в силах и средствах и будет настойчиво стремиться к захвату Москвы. Поэтому принимались все меры к отражению ожидавшегося наступления. Одновременно в качестве стратегических резервов формировались и развертывались на рубеже Вытегра, Рыбинск, Горький, Саратов, Сталинград, Астрахань новые армии.

Ставка, определив намерения и возможности противника, решила

в первую очередь укрепить наиболее опасные участки. Она потребовала

от Западного фронта во взаимодействии с войсками Калининского и правого крыла Юго-Западного фронтов не допустить обхода Москвы с северо-

запада и юга. Его армии усиливались противотанковой артиллерией и

гвардейскими минометными частями. На волоколамском и серпуховском

направлениях сосредоточивались резервы Ставки; 16-й армии были пере

даны три кавалерийские дивизии; в район Подольск, Михнево с Юго-Западного фронта прибыл 2-й кавалерийский корпус (две дивизии), в состав

которого дополнительно вошли стрелковая и танковая дивизии. За первую

половину ноября Западный фронт получил в общей сложности 100 тыс.

Калининского фронта - 30-я армия.

Ударным немецким группировкам противостояли 30-я, 16-я и частично 5-я армии на правом и 50-я и 49-я армии на левом крыле Западного фронта.

Командование Западного фронта, усилив войска, действовавшие северо-западнее и юго-западнее Москвы, организовало контрудары в полосе 16-й армии на Волоколамск и в районе Скирманово, а также в полосе 49-й армии - на серпуховском направлении. По признанию фашистского командования, контрудар в полосе 49-й армии не позволил 4-й немецкой армии во второй половине ноября перейти здесь в наступление 3.

Всего в составе войск Западного фронта (с учетом 30-й армии) к середине ноября насчитывалось 35 стрелковых, 3 мотострелковые, 3 танковые, 12 кавалерийских дивизий, 14 танковых бригад.. Как и прежде, по численности советские дивизии значительно уступали немецким. Несмотря на усиление войск Западного фронта, немецко-фашистские армии в ноябре продолжали сохранять под Москвой общее численное превосходство в людях и боевой технике, особенно на направлениях главных ударов. Так, на клинском направлении против 56 танков и 210 орудий и минометов, которыми располагала 30-я армия, враг имел до 300 танков и 910 орудий и минометов.

Сосредоточив под Москвой около 1000 самолетов (хотя в их числе было много машин устаревших типов), советское командование создало количественное превосходство над противником в авиации. Для завоевания господства в воздухе Ставка приказала командующему Военно-Воздушными Силами Советской Армии провести с 5 по 8 ноября операцию по уничтожению немецкой авиации на аэродромах. К участию в ней привлекались ВВС Калининского, Западного, Брянского фронтов, 81-я дивизия ДБА и авиация Московской зоны обороны. Ударам подверглись 28 вражеских аэродромов, а 12 и 15 ноября еще 19, на которых было уничтожено 88 самолетов.

Большое внимание уделялось инженерному оборудованию местности. Войска совершенствовали свои позиции, создавали зоны оперативных заграждений. Продолжалось интенсивное строительство оборонительных рубежей. Только на внешнем рубеже Московской зоны к 25 ноября было построено 1428 дзотов, 165 км противотанковых рвов, 110 км проволочных заграждений в три ряда и другие препятствия.

Продолжала укрепляться и совершенствоваться противовоздушная оборона столицы. По решению ГКО от 9 ноября 1941 г. зоны ПВО страны выводились из подчинения военных советов округов и фронтов и подчинялись заместителю наркома обороны по ПВО, который фактически становился командующим Войсками противовоздушной обороны страны как самостоятельным видом Вооруженных Сил СССР. Одновременно все зоны ПВО в европейской части Советского Союза были преобразованы в дивизионные и корпусные районы ПВО. Московская зона ПВО стала Московским корпусным районом ПВО.

В те трудные дни советские люди отмечали 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся 6 ноября, парад войск на Красной площади 7 ноября и выступления на них Председателя ГКО И. В. Сталина сыграли важную роль в укреплении уверенности народа и армии в том, что враг под Москвой будет остановлен, что здесь, у стен столицы, начнется разгром гитлеровских захватчиков.

Обращаясь к воинам, уходившим с Красной площади на фронт, И. В. Сталин от имени партии и народа говорил: «На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей».

После двухнедельной паузы группа армий «Центр» возобновила наступление на советскую столицу. С утра 15 ноября началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка, а затем 3-я танковая группа нанесла сильный удар по 30-й армии генерала Д. Д. Лелюшенко. Часть войск этой армии, находившаяся севернее Волжского водохранилища, по приказу командования 16 ноября отошла на северо-восточный берег Волги.

Упорное сопротивление врагу оказали соединения, оборонявшиеся южнее водохранилища. Только во второй половине 16 ноября противник смог форсировать реку Лама, потеряв при этом до 60 танков и бронемашин. К исходу 17 ноября ему удалось выйти в район Новозавидовского. Обстановка на стыке Калининского и Западного фронтов крайне осложнилась. Для ликвидации угрозы прорыва врага на Клин командование фронта усилило 30-ю армию двумя дивизиями и организовало в ее полосе несколько авиационных ударов по наступавшим войскам противника.

16 ноября на волоколамском направлении в наступление против 16-й армии перешла 4-я немецкая танковая группа (не менее 400 танков) при массированной поддержке авиации. Главный ее удар пришелся в стык 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова и группы войск генерала Л. М. Доватора. В решительных схватках с фашистами герои-панфиловцы обессмертили свои имена. В районе разъезда Дубосеково 28 панфиловцев, уничтожив за четыре часа неравного боя 18 танков и десятки фашистов, не пропустили врага.

И тот же день часть сил 16-й армии при поддержке авиации нанесла по противнику мощный контрудар. Стойко сражались защитники Москвы и на других участках фронта. На истринском направлении особенно упорно оборонялась 78-я стрелковая дивизия.

События на фронте в период с 16 по 21 ноября показали, что главные силы 3-й и 4-й танковых групп, имевшие задачу совершить быстрые оперативные прорывы и стремительный обход Москвы, оказались втянутыми в затяжные бои. Темпы вражеского наступления непрерывно снижались и не превышали даже у подвижных войск 3-5 км в сутки. Гитлеровцам приходилось преодолевать стойкую оборону, отражая при этом контратаки стрелковых, танковых и кавалерийских соединений. Попытки противника окружить какую-либо дивизию, как правило, не приносили успеха. Для овладения каждым последующим рубежом он вынужден был организовывать наступление заново.

Западному фронту активно помогал Калининский, войска которого прочно сковали 9-то немецкую полевую армию, не позволив ей перебросить ни одной дивизии на московское направление.

19 ноября командование группы армий «Центр», усилив 3-ю танковую группу танковой и моторизованной дивизиями, потребовало от нее как можно скорее захватить Клин и Солнечногорск. Чтобы избежать окружения, советские войска 23 ноября после упорных уличных боев оставили эти города.

Не ослабевал натиск врага и на других участках обороны. Особенно упорные бои вели войска 16-й и частично 5-й армий на рубеже реки Истры. Советские дивизии трое суток сдерживали здесь яростные атаки гитлеровцев и нанесли им большой урон. Однако 27 ноября 16-й армии пришлось оставить город Истру.

Несмотря на значительные потери, враг продолжал рваться к Москве, расходуя последние резервы. Но ему не удалось рассечь фронт обороны советских войск.

Создавшуюся обстановку советское командование оценивало как весьма опасную, но нисколько не безнадежную. Оно видело, что войска полны решимости не допустить врага к Москве и дерутся стойко и самоотверженно. С каждым днем становилось очевиднее, что возможности противника не беспредельны и по мере расходования резервов его натиск неизбежно ослабнет.

Об оценке сложившейся ситуации, данной в те дни руководством вермахта, можно судить по записи Гальдера в служебном дневнике: «Фельдмаршал фон Бок лично руководит ходом сражения под Москвой со своего передового командного пункта. Его... энергия гонит войска вперед... Войска совершенно измотаны и не способны к наступлению... Фон Бок сравнивает сложившуюся обстановку с обстановкой в сражении на Марне, указывая, что создалось такое положение, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход сражения». Однако расчеты гитлеровцев на каждый «последний» батальон не оправдывались. Противник нес большие потери, а прорваться к Москве так и не смог.

После захвата Клина и Солнечногорска враг сделал попытку развить свой удар северо-западнее Москвы. В ночь на 28 ноября ему удалось небольшими силами переправиться на восточный берег канала Москва-Волга в районе Яхромы севернее Икши.

Ставка Верховного Главнокомандования и командование Западного фронта принимали срочные меры для ликвидации создавшейся опасности. В район Крюково, Хлебниково, Яхрома перебрасывались резервные соединения и войска с соседних участков. Важную роль в изменении обстановки севернее Москвы сыграло своевременное выдвижение из резерва на рубеж канала Москва - Волга между Дмитровом и Икшей 1-й ударной армии под командованием генерала В. И. Кузнецова. Ее передовые части отбросили противника на западный берег канала.

В конце ноября и начале декабря 1-я ударная и вновь сформированная 20-я армии при активной поддержке авиационной группы генерала И. Ф. Петрова нанесли по немецко-фашистским войскам ряд контрударов и совместно с 30-й и 16-й армиями окончательно остановили их дальнейшее продвижение. Враг вынужден был перейти к обороне. Угроза прорыва его к Москве с северо-запада и севера была ликвидирована.

Исключительно остро и напряженно развертывались события на левом крыле Западного фронта. Здесь 2-я немецкая танковая армия смогла возобновить наступление лишь 18 ноября. После неудачных попыток овладеть Тулой с юга и северо-запада командование группы армий «Центр» решило повести наступление в северном направлении в обход города с востока.

Ударная группировка-2-я танковая армия в составе четырех танковых, трех моторизованных, пяти пехотных дивизий, поддержанная авиацией, прорвала оборону 50-й армии и, развивая наступление, 22 ноября захватила Сталиногорск (Новомосковск). Ее соединения устремились на Венев, Каширу. Развернулись ожесточенные бои.

Командующий фронтом потребовал от 50-й армии «ни в коем случае не допустить проникновения противника в район Венева». Этот город и подступы к нему обороняла боевая группа в составе полка 173-й стрелковой дивизии, 11-й и 32-й танковых бригад (30 легких танков), батальона истребителей танков, сформированного из местного населения. Не сломив сопротивления группы лобовыми атаками, 17-я немецкая танковая дивизия обошла город с востока. 25 ноября ее передовые части оказались в 10-15 км от Каширы.

Две другие дивизии 2-й танковой армии наступали на Михайлов и Серебряные Пруды. Гитлеровцы стремились как можно скорее взять Каширу и захватить переправы на Оке.

Чтобы остановить продвижение южной ударной группировки врага, командование Западного фронта 27 ноября провело в районе Каширы контрудар соединениями усиленного танками и реактивной артиллерией 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. В результате контрудара корпус при поддержке авиации фронта и частей московской ПВО нанес 17-й танковой дивизии противника тяжелое поражение и к 30 ноября отбросил ее в район Мордвеса.

Таким образом, упорная оборона Тулы, стойкое сопротивление советских войск в районах Сталиногорска и Венева сорвали замыслы противника. 2-я танковая армия не смогла захватить переправы через Оку.

После этой неудачи гитлеровцы предприняли отчаянные попытки овладеть Тулой ударом с востока и северо-востока. Они считали, что в создавшейся обстановке нельзя «проводить дальнейшие операции на север или на восток... не овладев предварительно этим важным узлом путей сообщения и аэродромом».

3 декабря противнику удалось перерезать железную и шоссейную дороги севернее Тулы. Одновременно он усилил нажим на город с запада на стыке 49-й и 50-й армий. Борьба достигла наивысшего накала. Для ликвидации прорыва севернее Тулы 50-я армия генерала И. В. Болдина нанесла по противнику контрудар в районе Кострово, Ревякино, где окружила часть сил 4-й немецкой танковой дивизии.

Активные действия войск левого крыла Западного фронта в первых числах декабря вынудили 2-ю немецкую танковую армию начать отход. В кризисный момент сражения в районах Каширы и Тулы она не могла получить помощи от соседа справа - 2-й полевой армии, основные силы которой были втянуты в затяжные бои с войсками 3-й и 13-й армий Юго-Западного фронта на елецком направлении.

Противник, потерпев неудачи севернее и южнее Москвы. 1 декабря попытался прорваться к городу в центре Западного фронта. Он нанес сильные удары в районе Наро-Фоминска и потеснил оборонявшиеся дивизии. Командование фронта немедленно ответило на это контрударом, используя резерв 33-й и соседних с ней армий. Враг с большими потерями был отброшен за реку Нара. Тем самым провалилась его последняя попытка спасти операцию «Тайфун». Не удалось гитлеровцам осуществить и план разрушения Москвы ударами с воздуха. Усиление ПВО дало свои результаты. В ноябре к городу прорывались лишь отдельные самолеты. Всего за период июль - декабрь 1941 г. войска ПВО Москвы отразили 122 воздушных налета, в которых участвовало 7146 самолетов. К городу смогли прорваться только 229 самолетов, или немногим более 3 процентов.

Не имели успеха также попытки гитлеровцев провести широкую разведывательно-диверсионную, террористическую и иную подрывную деятельность. Органы государственной безопасности обезвредили в столице и ее пригородах около 200 фашистских агентов. Кроме того, в районе боевых действий Западного фронта пограничными частями по охране тыла было задержано свыше 75 шпионов и диверсантов, ликвидировано несколько диверсионно-разведывательных групп противника. На московском направлении врагу не удалось совершить ни одной диверсии в тылу советских войск, нарушить работу промышленных предприятий, транспорта, сорвать снабжение действующей армии. Используя захваченных и явившихся с повинной вражеских агентов, советские контрразведчики совместно с военным командованием дезинформировали разведку противника о местонахождении и передислокации соединений и объединений войск, их пунктов управления, о работе московского узла дорог. В результате гитлеровское командование не располагало достоверными данными о выдвижении резервов в район Москвы.

Конец ноября - начало декабря были периодом кризиса наступления гитлеровцев на Москву. План окружения и захвата советской столицы потерпел полный крах. «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьезное поражение»,- писал после войны Гудериан. Враг был окончательно измотан, резервы его иссякли. «Сведения, которыми мы располагали, говорили, что все резервы, имевшиеся у фон Бока, использованы и втянуты в бой», - отмечал Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Провал операции «Тайфун» стал свершившимся фактом.

В те трудные, решающие дни битвы за столицу «Правда» писала: «Надо во что бы то ни стало сорвать разбойничий план Гитлера... Этогождет вся наша страна... Под Москвой должен начаться разгром врага!».

На фронт непрерывным потоком шли эшелоны с вооружением и боеприпасами. В районах северо-восточнее и юго-восточнее столицы сосредоточивались свежие резервы Ставки. Москва и Тула стали прифронтовыми арсеналами сражавшихся войск.

Важной мерой в срыве нового натиска врага под Москвой явилось организованное Ставкой в середине ноября контрнаступление под Тихвином и Ростовом-на-Дону. Немецко-фашистские группы армий «Север» и «Юг», отражая наступление советских войск, были лишены возможности оказать помощь группе армий «Центр» в решающие дни. Это были первые серьезные предвестники больших перемен на всем советско-германском фронте.

Итак, наступление немецко-фашистских войск на Москву в ноябре также закончилось полным провалом.

Группа армий «Центр» не смогла добиться целей операции «Тайфун». Ее войска оказались обескровленными и лишились наступательных возможностей. В ходе боев с 16 ноября по 5 декабря вермахт потерял под Москвой 155 тыс. солдат и офицеров, 777 танков, сотни орудий и минометов. Средствами авиации фронтов и московской ПВО было сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах много самолетов. За два месяца оборонительных сражений советские Военно-Воздушные Силы совершили более 51 тыс. самолето-вылетов, из них 14 процентов - на воздушное прикрытие столицы. Здесь, на московском направлении, к декабрю 1941 г. они впервые завоевали оперативное господство в воздухе. В подмосковном небе родилась авиационная гвардия. Звание гвардейских получили 29, 129, 155, 526-й истребительные, 215-й штурмовой и 31-й бомбардировочный авиационные полки.

4-5 декабря 1941 г. оборонительный период битвы под Москвой закончился. Советские Вооруженные Силы отстояли столицу, остановив наступление фашистских полчищ.

Битва за Москву 1941 – бои с гитлеровскими армиями, проходившие с октября 1941 по январь 1942 вокруг советской столицы, которая была одной из главных стратегических целей сил Оси во время их вторжения в СССР. Оборона Красной Армии сорвала атаку немецких войск.

Немецкое наступление, названное «Операцией Тайфун», планировалось провести в виде двух «клешневых» окружений: одно к северу от Москвы против Калининского фронта, силами в первую очередь 3-й и 4-й танковых групп, с одновременным перехватом железной дороги Москва-Ленинград, а другое – южнее Московской области против Западного фронта к югу от Тулы при помощи 2-й танковой группы. 4-я германская полевая армия должна была наступать на Москву в лоб с запада.

Первоначально советские войска вели оборону, создав три оборонительных пояса, развертывая вновь созданные резервные армии и перебрасывая на подмогу войска из Сибирского и Дальневосточного военных округов. После того как немцы были остановлены, Красная Армия осуществила большое контрнаступление и ряд менее масштабных наступательных операций, в результате чего германские армии были оттеснены к городам Орлу, Вязьме и Витебску. Часть гитлеровских сил в ходе этого едва не попала в окружение.

Битва за Москву. Документальный фильм из серии «Неизвестная война»

Предпосылки битвы за Москву

Первоначальный немецкий план вторжения (План Барбаросса) предусматривал захват Москвы через четыре месяца после начала войны. 22 июня 1941 года войска государств Оси вторглись в Советский Союз , уничтожили на земле большую часть вражеских ВВС и продвигались вглубь страны, уничтожая посредством тактики блицкрига целые вражеские армии. Немецкая группа армий Север двинулась к Ленинграду. Группа армий Юг заняла Украину, а группа армий Центр двинулась в сторону Москвы и к июлю 1941 перешла Днепр.

В августе 1941 немецкие войска захватили Смоленск , важную крепость на пути в Москву. Москва уже тогда подвергалась большой опасности, но решающее наступление на неё ослабило бы оба германских фланга. Отчасти из сознания этого, отчасти, чтобы быстрее захватить сельскохозяйственные и минеральные ресурсы Украины, Гитлер приказал вначале сосредоточить главные силы на северном и южном направлении и разгромить советские войска под Ленинградом и Киевом. Это отсрочило немецкий бросок на Москву. Когда же он был возобновлён, германские войска оказались ослабленными, а советское командование смогло найти новые силы для обороны города.

План немецкого наступления на Москву

Гитлер считал, что захват советской столицы – задача не первостепенная. Он считал, что легче всего поставить СССР на колени, лишив его экономических сил, в первую очередь развитых районов УССР восточнее Киева. Немецкий главнокомандующий сухопутных войск Вальтер фон Браухич выступал за скорейшее продвижение к Москве, но Гитлер в ответ сказал, что «такая мысль могла прийти только в закостенелые мозги». Глава генштаба сухопутных войск Франц Гальдер также был убежден, что немецкая армия нанесла уже достаточный урон советским войскам, и теперь захват Москвы ознаменует окончательную победу в войне. Эта точка зрения разделялась большинством немецких командующих. Но Гитлер приказал своим генералам вначале окружить вражеские войска вокруг Киева и довершить завоевание Украины. Эта операция была успешной. К 26 сентября Красная Армия потеряла в районе Киева до 660 тысяч бойцов , и немцы двинулись дальше.

Продвижение немецких войск в СССР, 1941 г.

Теперь, с конца лета, Гитлер перенаправил свое внимание на Москву и поручил эту задачу группе армий Центр. Силы, которым предстояло провести наступательную Операцию «Тайфун», состояли из трёх пехотных армий (2-й, 4-й и 9-й), поддерживаемых тремя танковыми группами (2-й, 3-й и 4-й) и авиационным 2-м Воздушным флотом («Люфтфлотом 2») Люфтваффе . В общей сложности они составляли два миллиона солдат, 1.700 танков и 14.000 орудий. Немецкие воздушные силы, однако, понесли немалый урон в летней кампании. Люфтваффе потеряли 1603 самолета полностью уничтоженными и 1028 поврежденными. «Люфтфлот 2» мог предоставить для операции «Тайфун» лишь 549 исправных машин, в том числе 158 средних и пикирующих бомбардировщиков и 172 истребителя. Нападение предполагалось вести посредством стандартной тактики блицкрига: бросать танковые клинья глубоко в советские тылы, окружать части Красной армии «клешнями» и уничтожать их.

Вермахту противостояли у Москвы три советских фронта, образовавшие линию обороны между городами Вязьмой и Брянском. Войска этих фронтов тоже сильно пострадали в предшествующих боях. Тем не менее, это была грозная концентрация сил из 1.250.000 бойцов, 1000 танков и 7600 орудий. ВВС СССР в первые месяцы войны понесли ужасающие потери (по одним данным, 7.500, а, по другим, даже 21,200 самолетов). Но в советском тылу спешно изготовляли новые авиамашины. К началу битвы за Москву ВВС Красной Армии располагали 936 самолетами (из них 578 – бомбардировщики).

По плану операции, немецкие войска должны были сломить советское сопротивление вдоль фронта Вязьма-Брянск, устремиться на восток и окружить Москву обходом её с севера и юга. Однако, непрерывные бои ослабили мощь германских армий. Материально-технические трудности тоже были у них весьма острыми. Гудериан писал, что некоторые из его подбитых танков не заменялись новыми, и с самого начала операции не хватало топлива. Так как почти все советские мужчины находились на фронте, рыть противотанковые рвы вокруг Москвы в 1941 вышли женщины и школьники.

Начало германского наступления (30 сентября – 10 октября). Сражения под Вязьмой и Брянском

Немецкое наступление вначале шло по плану. 3-я танковой армии пробила оборону противника в центре, почти не встретив сопротивления, и устремилась далее, чтобы вместе с 4-й танковой группой взять в окружение Вязьму. Другие подразделения должны были при поддержке 2-й танковой группы Гудериана замкнуть кольцо вокруг Брянска. Советская оборона ещё не была выстроена до конца, и «клешни» 2-й и 3-й танковых групп сошлись к востоку от Вязьмы 10 октября 1941. Четыре советские армии (19, 20, 24 и 32-я) оказались здесь в огромном кольце.

Но окруженные советские войска продолжали сражаться, и вермахт должен был использовать 28 дивизий для их уничтожения их. Это сковало силы, которые могли бы поддержать наступление на Москву. Остатки советских Западного и Резервного фронтов отступили на новые оборонительные линии вокруг Можайска. Хотя потери были высоки, некоторые из советских подразделений смогли выйти из окружений в организованных группах, размерами от взводов до стрелковых дивизий. Сопротивление окружённых под Вязьмой дало время советскому командованию подкрепить четыре продолжавшие защищать Москву армии (5-я, 16-я, 43-я и 49-я). С Дальнего Востока к ним были переброшены три стрелковые и две танковые дивизии, шли и другие.

На юге, под Брянском, действия советских войск были столь же неудачны, как и у Вязьмы. 2-я немецкая танковая группа совершила обходное движение вокруг города и вместе с наступающей 2-й пехотной армией к 3 октября захватила Орёл, а к 6 октября – Брянск.

Операция «Тайфун» - немецкое наступление на Москву

Но погода стала меняться к невыгоде немцев. 7 октября выпал первый снег и быстро растаял, превратив дороги и поля в болотистые трясины. Началась «русская распутица». Продвижение немецких танковых групп заметно замедлилось, что давало советским войскам возможность отступить и перегруппироваться.

Красноармейцы иногда успешно контратаковали. Например, 4-я немецкая танковая дивизия недалеко от Мценска попала в засаду, устроенную спешно сформированным 1-м гвардейским стрелковым корпусом Дмитрия Лелюшенко, куда входила 4-й танковая бригада Михаила Катукова. Недавно созданные русские танки Т-34 скрывались в лесу, пока германские катили мимо них. Затем советская пехота сдержала наступление немцев, а советские танки победоносно атаковали их с обоих флангов. Для вермахта это поражение стало таким шоком, что было назначено особое расследование. Гудериан к своему ужасу обнаружил, что советские Т-34 были почти неуязвимы для пушек немецких танков. Как он писал, «наши танки Panzer IV (PzKpfw IV) с их короткими 75-мм пушками могли взорвать Т-34, лишь поразив их двигатель сзади». Гудериан отметил в своих мемуарах, что «русские уже кое-чему научились».

Наступление немцев замедлили и другие контратаки. 2-я немецкая пехотная армия, действовавшая севернее сил Гудериана против Брянского фронта, оказались под сильным давлением Красной Армии, которая имели воздушную поддержку.

По немецким данным, в этот первый период битвы за Москву в два мешка – под Вязьмой и Брянском – попали 673 тысячи советских солдат. Недавние исследования дали меньшие, но всё равно огромные цифры – 514 тысяч. Численность советских войск, защищавших Москву, тем самым уменьшилась на 41%. 9 октября, Отто Дитрих из германского министерства пропаганды, цитируя самого Гитлера, предрёк на пресс-конференции неминуемое уничтожение русских армий. Поскольку Гитлер до сих пор не лгал о военных событиях, слова Дитриха убедили иностранных корреспондентов, что советское сопротивление под Москвой вот-вот рухнет окончательно. Дух немецких граждан, сильно упавший с началом Операции «Барбаросса» заметно поднялся. Ходили слухи, что уже к Рождеству солдаты вернутся с русского фронта домой и что захваченное на востоке «жизненное пространство» обогатит всю Германию.

Но сопротивление Красной Армии уже замедлило рывок вермахта. Когда 10 октября первые отряды немцев подошли к Можайску, они наткнулись там на новый оборонительный барьер, занятый свежими советскими войсками. В тот же день Георгий Жуков , отозванный 6 октября с Ленинградского фронта, возглавил оборону Москвы и объединенные Западный и Резервный фронты. Его заместителем стал генерал-полковник Конев . 12 октября Жуков приказал сконцентрировать все наличные силы на укреплении Можайской линии. Это решение поддержал и фактический руководитель советского генштаба Александр Василевский . Люфтваффе по-прежнему контролировали небо, где бы они ни появлялись. Stuka (Юнкерсы Ju 87) и группы бомбардировщиков совершили 537 самолето-вылетов, уничтожив около 440 транспортных средств и 150 единиц артиллерии.

15 октября Сталин приказал эвакуировать руководство компартии, Генштаб и административные учреждения из Москвы в Куйбышев (Самару), оставив в столице лишь небольшое число чиновников. Эта эвакуация вызвала панику среди москвичей . 16-17 октября, большая часть населения столицы пытались бежать, забивая поезда и запружая дороги из города. Чтобы несколько ослабить панику, было объявлено, что сам Сталин останется в Москве.

Бои на Можайской линии обороны (13 – 30 октября)

К 13 октября 1941 главные силы вермахта достигли Можайской линии обороны – спешно построенного двойного ряда укреплений на западных подступах к Москве, которые шли от Калинина (Твери) в сторону Волоколамска и Калуги. Несмотря на недавние подкрепления, эту линию защищали лишь около 90 тысяч советских солдат – слишком мало, чтобы остановить немецкое наступление. С учетом этой слабости, Жуков решил сосредоточить свои силы в четырех критических точках: 16-я армия генерала Рокоссовского обороняла Волоколамск. Можайск защищала 5-я армии генерала Говорова. 43-я армии генерала Голубева стояла у Малоярославца, а 49-я армия генерала Захаркина – у Калуги. Весь советский Западный фронт – почти уничтоженный после окружения под Вязьмой – был воссоздан едва ли не с нуля.

Спешно укреплялась и сама Москва. По словам Жукова, 250 тысяч женщин и подростков сооружали окопы и противотанковые рвы вокруг столицы, перелопатив три миллиона кубометров земли без помощи техники. Заводы Москвы торопливо переводились на военные рельсы: автозавод стал делать автоматы, часовой завод изготовлял детонаторы для мин, шоколадная фабрика выпускала продовольствие для фронта, автомобильные ремонтные станции чинили подбитые танки и военную технику. Москва уже подвергалась немецким воздушным налетам, но ущерб от них оказался сравнительно невелик благодаря мощной ПВО и умелым действиям гражданских пожарных бригад.

13 октября 1941 вермахт возобновил наступление. Вначале немецкие войска попытались обойти оборону советских войск, двинувшись на северо-восток к слабо защищенному Калинину и на юг в сторону Калуги. К 14 октября Калинин и Калуга были захвачены. Воодушевленные этими первыми успехами, немцы предприняли лобовую атаку против вражеской укрепленной линии, взяв 18 октября Можайск и Малоярославец, 21 октября – Наро-Фоминск, а 27 октября, после упорных боёв, – Волоколамск. Из-за растущей опасности фланговых атак, Жуков был вынужден отступить к востоку от реки Нара.

На юге вторая танковая группа Гудериана вначале шла к Туле легко, потому что Можайская линия обороны не распространялась так далеко на юг, советских войск в этом районе было мало. Однако плохая погода, проблемы с топливом, разрушенные дороги и мосты задержали движение немцев, и Гудериан достиг окраин Тулы лишь к 26 октября. Германский план предусматривал быстрый захват Тулы, чтобы вытянуть от неё клешню восточнее Москвы. Однако первая атака на Тулу была отбита 29 октября 50-й армией и гражданскими добровольцами после отчаянного боя у самого города. 31 октября Верховное немецкое командование приказало прекратить все наступательные операции, пока не решатся тягостные логистические проблемы, не прекратится распутица.

Перерыв в боях (1-15 ноября)

К концу октября 1941 немецкие войска были сильно истощены. У них действовала лишь треть средств передвижения, пехотные дивизии уменьшились до половины, а то и трети состава. Растянутые линии снабжения мешали подвозу на фронт теплой одежды и другого зимнего снаряжения. Даже Гитлер, казалось, уже смирился с мыслью о неизбежности долгой борьбы за Москву, так как перспектива посылки в такой большой город танков без поддержки тяжеловооружённой пехоты выглядела рискованной после дорого обошедшегося взятия Варшавы в 1939.

Чтобы повысить дух Красной Армии и гражданского населения, Сталин приказал провести 7 ноября, в день Октябрьской революции , традиционный военный парад на Красной площади. Советские войска маршировали мимо Кремля, отправляясь оттуда прямо на фронт. Парад имел большое символическое значение, продемонстрировав неизменную решимость сражаться с врагом. Но несмотря на это яркое «шоу», положение Красной Армии оставалось нестабильным. Хотя 100.000 новых солдат укрепили оборону Клина и Тулы, где вот-вот ожидалось возобновление немецких атак, советская линия защиты оставалась сравнительно слабой. Тем не менее, Сталин приказал провести несколько контрнаступлений против германских войск. Они были начаты, несмотря на протесты Жукова, который указывал на полное отсутствие резервов. Вермахт отразил большинство из этих контрнаступлений, и они лишь ослабили советские войска. Единственного заметного успеха Красная Армия добилась только к юго-западу от Москвы, у Алексина, где советские танки нанесли серьезный урон 4-й армии, потому что немцам до сих пор не хватало противотанковых орудий, способных бороться с новыми, сильно бронированными танками Т-34.

С 31 октября по 15 ноября Верховное главнокомандование вермахта подготавливало второй этап наступления на Москву. Боевые возможности группы армий Центр сильно упали от усталости в боях. Немцы были осведомлены о непрерывном притоке советских подкреплений с востока и о наличии у противника немалых резервов. Но учитывая огромность понесённых Красной армией жертв, они не ожидали, что СССР сумеет организовать стойкую оборону. В сравнении с октябрём советские стрелковые дивизии заняли гораздо более сильную оборонительную позицию: тройное оборонительное кольцо вокруг Москвы и остатки Можайской линии близ Клина. Большинство советских войск теперь имело многослойную защиту, располагая позади вторым эшелоном. Вдоль основных дорог были сосредоточены артиллерия и саперные команды. Наконец, советские войска – особенно офицеры – были теперь куда опытнее.

К 15 ноября 1941 земля окончательно замёрзла, грязи больше не было. Бронированные клинья вермахта в числе 51 дивизии теперь собирались двинуться вперед, чтобы окружить Москву и соединиться к востоку от неё, в районе Ногинска. Немецким 3-й и 4-й танковым группам надо было сосредоточиться между Волжским водохранилищем и Можайском, а затем пройти мимо советской 30-й армии в Клину и Солнечногорске, окружая столицу с севера. На юге 2-я танковая группа намеревалась обойти до сих пор удерживаемую Красной Армией Тулу, двинуться к Кашире и Коломне, а от них – навстречу северной клешне, в Ногинск. 4-я немецкая пехотная армия в центре должна были сковать войска Западного фронта.

Возобновление немецкого наступления (15 ноября – 4 декабря)

15 ноября 1941 немецкие танковые армии начали наступление к Клину, где советских резервов не было из-за приказа Сталина устроить попытку контрнаступления у Волоколамска. Это приказ вынудил отвести все силы от Клина на юг. Первые немецкие атаки разделили советский фронт надвое, оторвав 16-ю армию от 30-й. Последовало несколько дней жестоких боёв. Жуков вспоминал в мемуарах, что враг, невзирая на потери, атаковал в лоб, желая прорваться к Москве любой ценой. Но «многослойная» защита снижала число советских жертв. 16-я русская армия медленно отступала, постоянно огрызаясь на теснившие её немецкие дивизии.

3-я германская танковая группа 24 ноября после тяжелых боев захватила Клин, а 25 ноября – Солнечногорск. Сталин спрашивал Жукова, удастся ли отстоять Москву, приказывая ему «отвечать честно, как коммунист». Жуков ответил, что отстоять возможно, но крайне необходимы резервы. К 28 ноября немецкая 7-я танковая дивизия захватила плацдарм за каналом Москва-Волга – последним крупным препятствием перед Москвой – и заняла позицию менее чем в 35 км. от Кремля, но мощная контратака 1-й советской Ударной армии вынудили гитлеровцев отойти. К северо-западу от Москвы силы вермахта дошли до Красной Поляны, немногим более 20 км. от города. Германские офицеры могли видеть некоторые крупные здания русской столицы в полевые бинокли. Войска обеих сторон были сильно истощены, в некоторых полках осталось по 150-200 бойцов.

18 ноября 1941 возобновились и бои на юге, близ Тулы. 2-я германская танковая группа пыталась окружить этот город. И здесь немецкие войска были сильно потрёпаны в предшествующих боях – и до сих пор не имели зимней одежды. В результате их продвижение составляло всего 5-10 км. в день. Немецкие танкисты подверглись фланговым атакам со стороны советских 49-й и 50-й армий, расположенных у Тулы. Гудериан, тем не менее, продолжал наступление, взяв 22 ноября 1941 Сталиногорск (теперь – Новомосковск) и окружив дислоцированную там советскую стрелковую дивизию. 26 ноября немецкие танки подошли к Кашире, городу, контролирующему главную магистраль в Москву. На следующий день началась упорная советская контратака. 2-й кавалерийский корпус генерала Белова, поддержанный наскоро сколоченными формированиями (173-й стрелковой дивизией, 9-й танковой бригадой, двумя отдельными танковыми батальонами, отрядами ополчения), остановил близ Каширы немецкое наступление. В начале декабря немцы были отброшены назад, и южные подходы к Москве защищены. Не сдавалась и Тула. На юге силы вермахта не приблизились к Москве так тесно, как на севере.

Встретив сильное сопротивление на севере и юге, вермахт 1 декабря попытался устроить прямое наступление на русскую столицу с запада вдоль шоссе Минск-Москва, недалеко от Наро-Фоминска. Но эта атака имела лишь слабую поддержку танков против мощной советской обороны. Столкнувшись с непоколебимым сопротивлением 1-й гвардейской мотострелковой дивизии и фланговыми контратаками 33-й русской армии, немецкое наступление застопорилось и через четыре дня было отражено начатым советским контрнаступлением. 2 декабря одному германскому разведывательному батальону удалось достичь города Химки – около 8 км от Москвы – и захватить здесь мост через канал Москва-Волга, а также железнодорожную станцию. Этот эпизод ознаменовал собой самый дальний прорыв немецких войск к Москве.

Между тем начались сильные морозы. 30 ноября Фёдор фон Бок сообщал в Берлин, что температура была –45° C. Хотя, по данным советской метеослужбы, самая низкая температура декабря достигала лишь –28.8° C, немецкие войска без зимней одежды замерзали и при ней. Их техническое снаряжение не было приспособлено для столь суровых погодных условий. Среди немецких солдат было отмечено более 130 тысяч случаев обморожения. Замерзало масло в двигателях, моторы перед использованием приходилось прогревать несколько часов. Холодная погода вредила и советским войскам, но они были лучше для неё подготовлены.

Наступление войск Оси на Москву остановилось. Гейнц Гудериан писал в дневнике: «наступление на Москву не удалось... Мы недооценили силы противника, расстояния и климат. К счастью, я остановил свои войска 5 декабря, иначе катастрофа была бы неизбежна».

Некоторые историки полагают, что важную роль в защите Москвы сыграли искусственные наводнения. Они устраивались в основном для того, чтобы сломать лед и помешать германским войскам переправиться через Волгу и Московское море. Первым таким актом был взрыв плотины Истринского водохранилища 24 ноября 1941. Вторым был слив воды из 6 резервуаров (Химки, Икша, Пяловск, Пестов, Пирогов, Клязьма) и Московского моря в районе Дубны 28 ноября 1941. И то, и другое провели по приказу советского Генштаба 0428 от 17 ноября 1941. Эти наводнения посреди сурового зимнего времени частично затопили около 30-40 деревень.

Хотя наступление вермахта было остановлено, немецкая разведка считала, что у русских больше не осталось резервов, и они не сумеют организовать контрнаступление. Эта оценка оказалась ошибочной. Советское командование перебросило к Москве свыше 18 дивизий, 1700 танков и более 1500 самолетов из Сибири и Дальнего Востока. К началу декабря, когда наступление, предложенное Жуковым и Василевским, было окончательно одобрено Сталиным, Красная Армия создала резерв из 58 дивизий. Даже и с этими новыми резервами, советские войска, задействованные в Московской операции, насчитывали всего 1,1 млн. человек, лишь ненамного превосходя вермахт. Тем не менее, благодаря умелому развертыванию войск было достигнуто соотношение два к одному в некоторых критических точках.

5 декабря 1941 контрнаступление с целью «снятия непосредственной угрозы Москве» началась на Калининском фронте. Юго-Западный и Западный фронты начали свои наступательные операции днём позже. После нескольких дней незначительного продвижения, советские войска на севере 12 декабря отвоевали Солнечногорск, а 15 декабря – Клин. На юге армия Гудериана поспешно отступила к Веневу, а затем к Сухиничам. Угроза Туле была снята.

Контрнаступление русской армии под Москвой зимой 1941

8 декабря Гитлер подписал Директиву № 9 с приказом вермахту перейти в оборону по всему фронту. Немцы не смогли организовать прочные оборонительные рубежи на местах, где они к тому моменту находились, и были вынуждены отступать, чтобы консолидировать свои линии. Гудериан писал, что в тот же день прошло обсуждение с Гансом Шмидтом и Вольфрамом фон Рихтгофеном, и оба эти полководца согласились, что нынешнюю линию фронта немцы не смогут удержать. 14 декабря Гальдер и Клюге без одобрения Гитлера, дали разрешение на ограниченный отход к западу от реки Оки. 20 декабря, во время встречи с немецкими командующими, Гитлер запретил этот отход и приказал своим солдатам защищать каждый клочок земли. Гудериан протестовал, указывая, что потери от холода превышают боевые потери и что поставки зимнего снаряжения сдерживаются трудностями пути через Польшу. Тем не менее, Гитлер настаивал на защите существующей линии фронта. Гудериан был уволен 25 декабря, вместе с генералами Гёпнером и Штраусом, командирами 4-й танковой и 9-й полевой армии. Федор фон Бок также был уволен, формально по медицинским причинам. Главнокомандующий сухопутных войск Вальтер фон Браухич был снят с должности ещё раньше, 19 декабря.

Тем временем, советское наступление продолжалось на севере. Красная Армия освободила Калинин. Отступая перед Калининским фронтом, немцы оказались в «выступе» вокруг Клина. Командующий фронтом генерал Конев попытался охватить в нём вражеские войска. Жуков перебросил дополнительные силы к южному концу «выступа», чтобы Конев мог взять в ловушку 3-ю германскую танковую армию, однако немцы успели вовремя отойти. Хотя создать окружение не удалось, оборона гитлеровцев здесь была разрушена. Вторая попытка окружения была сделана против 2-й танковой армии под Тулой, но встретила сильное сопротивление у Ржева и была прекращена. Выступ линии фронта у Ржева просуществовал до 1943 г. На юге важным успехом стало окружение и уничтожение 39-го немецкого корпуса, защищавшего южный фланг 2-й танковой армии.

Люфтваффе во второй половине декабря оказались парализованными. До января 1942 погода оставалась очень холодной, мешая заводить моторы машин. Немцам не хватало боеприпасов. Люфтваффе практически исчезли с неба над Москвой, а советские ВВС, работавшие с лучше подготовленных баз и снабжавшиеся из близкого тыла, усилились. 4 января небо очистилось. Люфтваффе быстро получали подкрепления, и Гитлер надеялся, что они «спасут» ситуацию. Из Германии прибыли переоснащёнными две группы бомбардировщиков (II./KG 4 и II./KG 30). Четыре группы транспортных самолётов (102 Юнкерса Ju 52) были переброшены под Москву из 4-го немецкого Воздушного флота, чтобы эвакуировать окружённые подразделения и улучшать снабжение германского фронта. Это последнее отчаянное усилие немцев не осталось безрезультатным. Поддержка с воздуха помогла предотвратить полный разгром группы армий Центр, к которому уже стремились русские. C 17 по 22 декабря самолёты Люфтваффе уничтожили 299 автомашин и 23 танка близ Тулы, затруднив преследование отходящей немецкой армии.

В центральной части фронта советское продвижение шло гораздо медленнее. Только 26 декабря советские войска освободили Наро-Фоминск, 28 декабря – Калугу, а 2-го января – Малоярославец, после 10-дневных боёв. Советские резервы иссякали, и 7 января 1942 контрнаступление Жукова было остановлено. Оно отбросило истощенных и замерзающих гитлеровцев на 100-250 км. от Москвы. Сталин требовал новых наступлений, чтобы заманить в ловушку и уничтожить группу армий Центр, но Красная Армия была переутомлена, и эти попытки потерпели неудачу.