Классификация географических атласов

География играет огромную роль как в образовательном процессе так и в жизни человека. Ну а в изучении данной науки большую роль играют карты и атласы, и данная статья поможет более расширенно это рассмотреть.

География – является очень древней наукой. Истоки этой науки ведут еще с эллинской эпохи. Так же как и другие дисциплины, география редактировалась испокон веков, преображалась и выстраивалась в интереснейшую науку. В современном мире у школьников изучение географии, помимо банального заучивания терминов, целиком и полностью зависит от того есть ли у ученика географические карты. Школьные карты, как правило, представлены огромными настенными атласами или небольшими удобными, подобные журналам, которые легко умещаются в портфеле у школьников.

Без них не обходится ни одного урока географии и вплоть до старших классов школьные атласы и карты всегда на вооружении учеников. Самое главное и отличительное достоинство атласа заключается в том, что весь мир помещается на 15 страницах, которые часто ярко проиллюстрированы с обильным количеством картинок или фотографий изучаемой местности или страны. Школьные карты по географии довольно просты в использовании. Как правило, школьный атлас состоит из страниц с: тематическими картами, иллюстрациями, заданиями для выполнения учениками и условными обозначениями.

Ученики очень легко разбираются и без особых затруднений выполняют задания учителей. Задания представляют собой всем знакомую раскраску, только вместо картинки карта, и определенные требования для ее закрашивания. Либо на чистую карту наносятся условные обозначения для определения тех или иных параметров местности, а так же это все может объединиться в одном задании. Атласы в школе бывают нескольких типов.

Атлас общегеографический – представляет собой карты всего мира материков и океанов. Атлас физико-географический – помогает узнать устройство строения земной коры. Атлас климатический – показывает движения воздушных масс, устройство климатических поясов и строения климата тех или иных материков и океанов. Атлас политический – с их помощью изучают страны и административные деления. Атлас эколого-географический – показывает воздействия человека на окружающую среду и последствия загрязнения. Атлас исторический – отражает этапы истории в жизни стран и планеты в целом.

Так же существуют справочные атласы – это в основном общегеографические и социально-политические атласы, которые как можно подробно передают информацию данные элементы. Данные атласы особо точны в отношении номенклатуры. Родителям учеников полезно знать, что популярные школьные атласы предназначены и направлены на детей любого возраста и успеваемости. Более того они адресованы не только школьникам, но и туристам, краеведам, охотникам и рыболовам. К данным типам атласов относятся школьно-краеведческие атласы, предназначенные для учеников изучающих родной край, область или страну.

Как правило, у детей при изучении курса географии в общеобразовательной школе случаются затруднения. Проблемы с усвоением школьной программы, в том числе географии, связано с рядом разных факторов, к примеру: нарушения памяти, детский инфантилизм, расстройство двигательных рефлексов и различными ситуациями психотравмирующего воздействия. Точное и четкое отношение к ребенку, его проблемам и неудачам в учебе поможет произвести нужное впечатление и предаст силы к освоению географии и наконец, пробудит в нем силу к ее изучению. Для лучшего усвоения географии родители очень часто заполняют атласы вместе с детьми, а для того чтобы этот процесс был более веселым и запоминающимся, используют разноцветные карандаши, фломастеры или ручки.

Так же необходимо проводить географическую разминку, направленную на понимание показанного на карте пространства. Ребенка во время заполнения атласа спрашивают, где Америка, где Евразия, где Антарктида, где тихий или атлантический океан, затем дают задание не просто их показать, а обвести для большей запоминаемости. Данное упражнение зависит от проходимого материала и возраста школьника, так же и его сложность. Одна из проблем касающихся множества учеников это проблема запоминания тех или иных объектов или, к примеру, названия стран и их столиц. В данном случае некоторые родители применяют в запоминании ассоциацию с объектом изучения.

К примеру, на карте показывается страна, но ребенок не помнит ее название или название столицы, тогда родители прибегают к помощи ассоциации. Допустим, вы на карте указали на Канаду, а ребенок затрудняется с ответом, тогда ему называется прямая ассоциация: кленовый лист, родина хоккея. Такими довольно не замысловатыми и легкими приемами можно посодействовать лучшему усвоению географии ребенком, более подробно углубить его знания и расширить кругозор. Ведь любой предмет, каким бы он не был трудным и местами отвратительным, при нужном отношении и правильном подходе станет для ребенка любимым, тем самым увеличив желание рвение и, конечно же, отметки в дневнике.

Роль школьных карт и атласов велика и неоспорима в изучении географии ребенком. Они способствуют лучшему усвоению, порой трудного и не интересного материала, делая в тот же момент его абсолютно противоположным.

Класс 7 «Б» Дата 7.09.16г.

Учитель географии: Какенова Гулим Сериковна.

Тема: Карты материков и океанов. Практическая работа №1 «Характеристика карт атласа по плану».

Цель: дать краткие сведения о картах, используемых в процессе изучения природы материков и океанов, об их группировке по содержанию, а также об использованных на этих картах проекциях и имеющихся в них искажениях.

Задачи: Образовательная: обеспечить в ходе урока усвоение содержания карт, картографических проекций, систему условных знаков;

Развивающая: Сформировать у учащихся навыки работы с картой; развитие мышления школьников; развитие кругозора; сформировать умения сравнивать, обобщать изучаемые карты по определенным признакам;

Воспитательная: Воспитывать чувство уважения к труду ученых-картографов, трудолюбие.

Тип урока: урок-практикум.

Наглядные пособия: карты полушарий, несколько тематических карт, карты атласа.

Время: 45 мин.

Ход урока

Организационный момент

Актуализация знаний/пересказ

Объяснение новой темы

Закрепление/практическая работа

Дом.задание

Оценки за урок/подведение итогов/

Рефлексия

1. Орг. момент

2. Актуализация знаний: опрос домашнего задания.

3. Объяснение новой темы:

Загадка для учащихся : я ходил по разным странам,

Плыл по рекам, океанам,

По пустыне шел отважно –

На одном листе бумажном.

(географическая карта)

Тема сегодняшнего урока – «Карты материков и океанов». Карта – уменьшенное и обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, содержащее данные в соответствии с темой и назначением.

| Типы карт | Группы карт | |

| 1.По охвату территории | 1.карты полушарий и мира 2. материков и океанов 3. государств и их частей | 1. физическая карта мира 2. физическая карта Африки 3. физическая карта США |

| 2. по масштабу | 1. мелкомасштабные 2. среднемасштабные 3. крупномасштабные | 1. физическая карта мира 2. карты материков 3. карты стран |

| 1. общегеографические 2. тематические | 1. физические карты 2. климатические карты, карты природных зон |

|

| 4. по назначению | 1. научно-справочные 2. учебные 3. туристические карты |

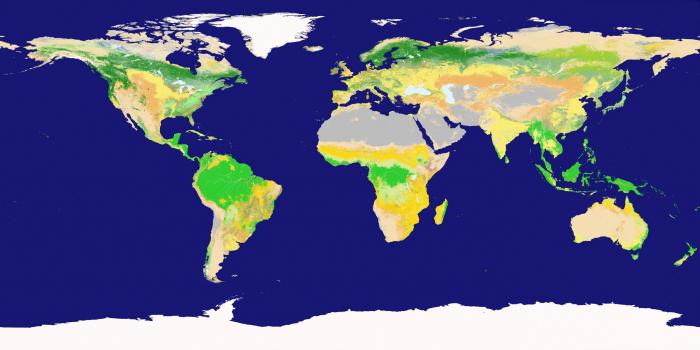

В зависимости от содержания географические карты делятся на общегеографические и тематические. Общегеографические карты отображают с одинаковой потребностью природные и социально-экономические объекты (рельеф, растительность, реки, озера, водохранилища, населенные пункты и т.д.). На тематических картах обычно наиболее полно раскрывается какая-нибудь одна тема (почва или геологическое строение, климат или рельеф, растительность или население и т.д.), входящая в содержание общегеографической карты, или отображаются компоненты, которые не показываются на общегеографических картах. Часто тематические карты содержат несколько взаимосвязанных компонентов – их называют комплексными. В географии материков и океанов используется много карт.

Глобус – уменьшенная во много раз модель Земли. Для того чтобы перенести с глобуса на карту точное изображение земной поверхности, используют картографические проекции – способы перенесения поверхности эллипсоида или шара на плоскость с помощью точных математических расчетов. Суть картографических проекций состоит в том, чтобы наилучшим образом «спроектировать» реальную сферическую поверхность планеты на плоскость, учитывая при этом все искажения и сводя их к минимуму. Классифицируют искажения длины, площадей, форм и углов. В зависимости от величины и характера искажений различают несколько картографических проекций: равноугольные, равновеликие и произвольные.

Проекции классифицируются также по виду вспомогательной поверхности, используемой при переходе от эллипсоида или шара к плоскости карты. Самые распространенные проекции – цилиндрические, конические, поликонические и азимутальные.

Система условных знаков является основным средством изучения карты. На карте с помощью условных знаков изображают различные объекты и явления. Существуют несколько видов условных знаков: масштабные или контурные знаки, внемасштабные, линейные, пояснительные.

4. Закрепление знаний/ п рактическая работа №1 «Характеристика карт атласа по плану».

План характеристики карт атласа:

План записывается в тетради и на доске.

1. Прочитай название карты.

2. Какова карта по охвату территории, по масштабу, по содержанию?

3. При анализе условных знаков выясни, какую информацию можно получить при работе с этой картой.

5. Домашнее задание: пересказ параграф 3, стр. 14-18.

6. Оценки за урок

7.Рефлексия: понравился ли вам урок? Чем понравился? Какие изменения вы хотели бы внести на следующий урок?

Школьный атлас. Глава третья.

Общая характеристика позвоночных.

К позвоночным, или черепным, относятся хордовые, которые имеют черепную коробку, предохраняющую головной мозг; последний является разрастанием переднего конца нервной трубки. Кроме того, как следует из их названия, они имеют внутренний скелет вдоль всего тела, образованный позвонками, которые выполняют защитную и опорную функцию. Эта группа заселила все типы сред обитания, начиная от пресных вод и заканчивая земной поверхностью, и даже покорила воздушную среду. По сути, столь полно освоить наземную среду удалось только им, насекомым и легочным моллюскам. Разумеется, завоевание таких разных сред обитания должно было привести к возникновению огромного многообразия форм и размеров этих животных, что в действительности и произошло. И, тем не менее, в этом многообразии ясно прослеживается заметное единство плана организации, который и будет подробно рассмотрен далее.

Покровы. В основном позвоночные покрыты кожей, состоящей из двух слоев: эпидермиса и дермы (кутиса), которая содержит мускулатуру, нервные окончания и др. Кожа может иметь и защитные структуры, например чешую или другие образования. Чешуя. Может быть дермального происхождения, как у рыб, или эпидермального, как у змей. Другие образования кожи. К ним относятся производные эпидермиса, состоящие, как правило, из рогового вещества: когти, ногти, рога полорогих, разнообразные выросты, роговые панцири, некоторые типы зубов, волосы, перья и т.д. Покровы могут также иметь кожные железы.

Скелет. Является внутренним и состоит из следующих отделов:

а) Осевой скелет. Ось черепа образована мозговым черепом и позвоночным столбом, который возникает путем полного или частичного замещения хорды. Каждый позвонок (рис. 10) служит защитой для спинного мозга и аорты.

пояснение крисунку 10. Строение хвостового позвонка. позвонок имеет невральные дуги и поперечные отростки, которые защищают спинной мозг. Кроме того, на позвонке находятся гемаьные дуги и гемальный отросток, которые предохраняют аорту. Строение позвонков может отличаться некоторыми деталями в разных группах позвоночных.

Между соседними позвонками находится упругий хрящевой диск, который обеспечивает относительно подвижное сочленение позвонков (рис. 11).

б) Висцеральный скелет. Составляет основу межщелевых глоточных перегородок и может сильноварьировать от одной группы позвоночных к другой. Из опоры для жаберных щелей, как, например, у бесчелюстных, он может превращаться в челюстной аппарат у рыб и в конце концов редуцируется до цепочки слуховых косточек в среднем ухе четвероногих.

в) Скелет конечностей. Состоит из плечевого и тазового поясов, к которым прикрепляются соответственно передние

и задние конечности. В обоих случаях скелет конечностей состоит из двух частей: скелета свободной конечности и собственно пояса, который обычно крепится к осевому скелету и у четвероногих образован тремя костями (рис. 12).

Конечности могут претерпевать множество функциональных изменений, связанных с образом жизни животного; принято выделять два типа (рис. 13): плавник и в общем случае пятипалую конечность.

Нервная система. Состоит из нервной трубки, которая образует головной и спинной мозг. От головного мозга отходят 10—12 пар нервов, которые называют краниальными. От спинного мозга на уровне каждого позвонка отходит пара нервов, каждый из которых имеет две ветви: чувствительную на спинной стороне и двигательную на брюшной. Кроме того, у позвоночных существует автономная, так называемая вегетативная нервная система, которая подразделяется на симпатическую и парасимпатическую и иннервирует внутренние органы.

Органы чувств делятся на низшие, обеспечивающие тактильную, вкусовую и обонятельную чувствительность (обычно они образованы нервными окончаниями, которые подходят к эпидермису) высшие (органы зрения, слуха). И те и другие имеют сложную структуру, которая все более усложняется по мере эволюционного развития позвоночных. Обладание сложноустроенными парными глазами являет общим и исключительным признаком всех групп позвоночных животных.

Кровеносная система.

Кровеносная система позвоночных всегда замкнутого типа. Может образовывать один или два круга кровообращения (рис. 14).

а) Схема кровеносной системы с одним кругом крвообращения

б) схема кровеносной системы с двумя кругами крвообращения

Дыхательным пигментом является гемоглобин красного цвета. Он не растворен в плазме, как пигменты крови, а находится в красных кровяных клетках, или эритроцитах. Сердце представляет собой видоизмененный кровеносный сосуд, который у более примитивных позвоночных имеет только две камеры: одно предсердие и один желудочек. У более высокоразвитых позвоночных сердце с двумя предсердиями и двумя желудочками, но есть и группы с промежуточным состоянием развития сердца, у которых имеется два предсердия и один желудочек.

Дыхательная система. У рыб и рыбообразных форм дыхание типично жаберное; у наземных позвоночных появляются легкие. И хотя встречаются группы позвоночных, которые дышат с помощью кожи, трахейного дыхания у них не бывает.

Выделительная система.

Претерпела эволюцию, в результате которой появились три различных выделительных аппарата, последовательно сменяющих друг друга в филогенезе и эмбриогенезе.

а)Пронефрос (головная почка). Временный эмбриональный орган.

б)Мезонефрос (туловищная почка). Функционирует у низших позвоночных, у высших является временным органом.

в)Метанефрос (тазовая

почка). Развивается у высших

позвоночных. Представлена

парными почками, каждая из

которых является

конгломератом

многочисленных субъединиц—нефронов. От этих почек

отходят мочеточники,

которые могут впадать

в мочевой пузырь или открываться наружу — непосредственно или через клоаку (рис. 16).

Рисунок 16. Мочевыделительный аппарат высшего позвоночного. почка состоит из многочисленных субъединиц-нефронов.

Половая система. Может быть раздельно- или обоеполой. При изучении эмбрионального развития половой системы бросается в глаза ее тесная связь с выделительным аппаратом; по этой причине их часто рассматривают вместе как единую мочеполовую систему. Обычно самцы имеют два семенника, а самки — два яичника, однако возможны и другие варианты. Оплодотворение может быть наружным (у низших позвоночных), или благодаря копулятивным органам оплодотворение происходит внутренним путем.

В ходе развития яйцеклетки у некоторых высших позвоночных образуются так называемые зародышевые оболочки (рис. 15): хорион, амнион и аллантоис.

Рисунок 15. Зародышевые оболочки, которые могут иметься у позвоночных.

.jpg)

Первая из них, хорион, выполняет защитную функцию. Вторая, амнион, ограничивает амниотическую полость, в которой содержится амниотическая жидкость, омывающая зародыш; эта жидкость играет роль амортизатора при возможных сотрясениях. Третья, аллантоис, выполняет функцию временного дыхательного органа и накопителя продуктов метаболизма эмбриона.

У позвоночных встречается три типа размножения: Яйцерождение. Животное откладывает икру или яйца, последние могут содержать три зародышевые оболочки и, кроме того, желточный мешок с запасом питательных 1 веществ.

Живорождение. Эмбрион развивается внутри материнского организма. В этом случае яйцеклетка не содержит желтка, поскольку зародыш питается за счет матери.

Яйцеживорождение. Настоящие яйца развиваются внутри организма матери вплоть до момента вылупления. Зародыш использует запас питательных веществ самого яйца.

С давних пор человека интересовало, что же располагается за горизонтом - новые территории или край земли. Шли века, цивилизация накапливала знания. Настала та пора, когда ученые, которые никогда не бывали в далеких землях, многое о них знали. В этом им помогали источники географической информации.

Данная статья расскажем вам о том, что же это такое, а также об их разновидностях.

Общие понятия

Как можно догадаться, так называются все из которых человек может получить интересующие его сведения. Какие рассматривает источники географической информации 5 класс (в среднеобразовательной школе)? Давайте их перечислим:

- Все географические карты, атласы, а также разнообразные топографические планы, включая военные.

- Разнообразные географические описания конкретной местности.

- Справочники, энциклопедические статьи, результаты и отчеты различных экспедиций.

- Аэрофотоснимки и космическая

- и GPS/ГЛОНАСС.

Вот какие знает источники географической информации 5 класс в среднестатистической общеобразовательной школе. Мы же попробуем рассмотреть характеристики некоторых из них чуть более подробно.

Современные технологии

В последние годы все больше и больше источников переводят из бумажного в цифровой вид. И это неудивительно. Практически все 5 источников географической информации, о которых мы только что говорили, сегодня можно отыскать именно в цифровом виде. Даже профессиональные ученые в последние годы предпочитают работать именно с «цифрой».

С той же системой ГИС работать куда удобнее, чем с грудой книг. А сейчас обсудим некоторые источники географической информации подробнее.

Карты

Картой называют схематическое обобщенное изображение поверхности какого-то участка земли, всей планеты или небесных тел. Она строится по принципу масштабирования, то есть для этого используются математические методы. Именно в зависимости от масштаба все карты принято подразделять на три крупные группы:

- Крупномасштабные.

- Среднемасштабные.

- Мелкомасштабные.

Если говорить о первой категории, то у этих документов соотношение может быть 1:200 000 и крупнее. Сюда входят практически все топографические планы. Мелкомасштабными считаются все карты, соотношение которых меньше 1:1 000 000. Обычный географический атлас включает в себя или мелкомасштабные, или среднемасштабные планы, которые лучше всего подходят для изучения той или иной местности.

Сортировка картографической информации

Следует знать, что еще задолго до создания карты специалисты производят строгий отбор того, что на ней будет изображено. Процесс этот называется следующим образом: картографическая генерализация. Естественно, что наиболее строгий отбор существует в отношении мелкомасштабных карт, так как на них требуется вместить максимальный объем полезной информации при минимально занимаемой площади документа. В самой генерализации чрезвычайно важную роль играет непосредственное назначение карты, а также пожелания ее заказчика.

Планы местности

Так называются чертежи местности, которые выполняются в крупном масштабе (1:5000 и более), причем чертятся с использованием специальных условных обозначений. Этим они напоминают школьный географический атлас. Построение таких планов осуществляется на основе глазомерных, инструментальных измерений, аэрофотосъемки или же комбинированным методом.

Так как на планах указываются сравнительно небольшие участки земной поверхности, при их создании кривизной планеты можно пренебречь. Следует четко понимать, что эти источники географической информации, которые мы только что описали, кардинально отличаются друг от друга.

Основные отличия планов от карт

- В сантиметре плана редко закладывается более пяти реальных километров на местности. Они куда подробнее карт, в одном миллиметре которых могут быть заложены сотни километров земной поверхности.

- Все объекты на местности в планах изображаются максимально подробно. В принципе, на среднестатистическом чертеже отмечены все более-менее значимые участки. Так, на топографических планах Генерального штаба ВС РФ (и СССР, конечно же) могут быть отображены даже деревья и мелкие ручейки. На карты невозможно уместить всю эту информацию. Собственно, потому и проводится генерализация, о которой мы говорили выше. Даже точные очертания континентов на многих картах отобразить нельзя, а потому они зачастую наносятся со значительными искажениями. Кроме того, вышеописанная дополнительная литература по географии использует внемасштабные условные обозначения.

- Еще раз подчеркнем, что при построении плана пренебрегают кривизной земной поверхности. Карты, особенно в маленьком масштабе, учитывают ее в обязательном порядке.

- На планах никогда не бывает градусной сетки. В то же время параллели и меридианы есть на каждом из них.

- План всегда прост в плане ориентирования. Верх документа - север, низ, соответственно, - юг. На картах же направление определяется по параллелям.

Способы изображения объектов на планах и на картах

Условными знаками в этом случае являются общепринятые варианты, в которых закодирована характеристика изображенных на карте или плане объектов. С их помощью можно отобразить как что-то конкретное (гору, к примеру), так и нечто совершенно абстрактное, условное (плотность населения в городе, деревне и т. п.). Разумеется, все они существенно облегчают жизнь человеку, который знает основы картографии и умеет читать эти чертежи.

В течение какого времени карта сохраняет свою актуальность?

Этим вопросом хотя бы еиножды задаются практически все географы и геологи. Конкретный ответ на него зависит от назначения, масштаба, автора плана. Так, средневековые исследователи нередко рисовали карты буквально «на коленке», так что об их точности говорить уже не приходится. А вот карты Генштаба, несмотря на время, до сих пор поражают своей точностью.

Не стоит забывать, что карты отличаются достаточно высокой стабильностью, в то время как планы Амазонки и Нила можно смело выбрасывать лет через пятьдесят после их опубликования. Реки эти настолько эффективно и быстро изменяют рельеф поверхности Земли, что от более старых документов толк есть только в исторической перспективе.

Географические описания, открытия

Все источники географической информации, рассмотренные выше, какие-то сухие, неинтересные. Куда увлекательнее почитать описание какого-то региона, местности или даже материка, написанное человеком, который все это открыл!

Шутки шутками, но описания и отчеты о географических (геодезических, биологических) исследованиях порой способны дать куда больше информации, чем самый подробный топографический план местности. Тем более что в последнем не отобразить некоторые неприятные особенности той или иной местности (малярию, встречающуюся в некоторых центральных областях Африки на каждом шагу, к примеру).

Тот список литературы по географии, который учащимся выдается в школе (например, Николина В. В. География, Поурочные разработки; Самкова В. А. Мы изучаем лес; Лесная энциклопедия: в 2 т./гл. ред. Г. И. Воробьёв), как раз-таки и сформирован благодаря трудам исследователей, в свое время заносивших все эти сведения на карту, находясь в самой гуще событий.

Краткие сведения об открытии Африки

Расскажем немного об истории открытия Черного континента. Конечно же, слово «открытие» здесь не совсем корректно: вот Австралия - да, с ней пришлось помучиться. В случае с Африкой были прекрасно исследованы прибрежные районы, где отлавливали чернокожих рабов и покупали у арабских торговцев слоновую кость, а вот о том, что же творится в глубине континента, не знал практически никто.

Все изменилось в XIX веке, когда в Африку прибыл легендарный Именно ему принадлежит честь открытия истоков Нила и великолепного озера Виктория. Мало кто знает, но исследованиями Центральной Африки в свое время занимался русский ученый В. В. Юнкер (в 1876-1886 годах).

Для коренного населения материка все это закончилось печально: основные источники географической информации (то есть карты), данные для которых с таким трудом и постоянной опасностью для жизни собирали все эти отважные ученые, начали активно использоваться работорговцами…

Итак, с картами и планами мы фактически закончили. Географические атласы относятся к той же категории. А какова роль современных источников географической информации? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим принцип совместного использования старых бумажных карт и навигатора, которым сейчас активно пользуются даже профессиональные географы и геологи.

GPS/ГЛОНАСС + карты

Следует отметить, что этот способ великолепно подходит для определения точности карт, атласов и топографических планов. Кроме того, данная методика удовлетовряет нужды историков, так как они могут воочию убедиться, насколько сильно изменилась местность, которую описывают в исторических хрониках современники тех или иных событий. Впрочем, литература по географии нередко содержит планы местности, которые не обновлялись с начала прошлого века.

Чтобы воспользоваться столь точным, но довольно трудоемким и несколько экстравагантным методом, вам придется выполнить трехкратную привязку (три разные карты) к одному и тому же участку местности:

- Сначала найти более-менее современную карту или топографический план.

- Желательно иметь при себе свежий аэрокосмический снимок исследуемой местности с топографической привязкой к системе координат.

- Наконец, нужна та карта, сведения которой вы и собираетесь проверять.

Смысл данной операции в том, чтобы внести в память навигатора все три этих чертежа местности. Современные модели подобных устройств имеют достаточно мощный процессор и впечатляющий объем оперативной памяти, так что переключаться между картами можно будет мгновенно.

Определение маршрута следования

Прокладку маршрута лучше всего осуществлять, пользуясь современной картой или топографическим планом. Не советуем применять для этого старые документы. Вполне возможно, что на месте болота сейчас находится проходимая местность, а вот по опушке некогда редкого молодого леса вы пройти уже не сможете, так как у местности кардинально поменялась география. Карта - это хорошо, вот только в большинстве случаев такие документы не слишком-то точны.

Почему аэрофотосъемка и космические снимки предпочтительнее карт?

Но почему бумажные чертежи так уступают продуктам современных технологий? Дело в двух следующих причинах:

- Во-первых, актуальность космической съемки или аэрофотоснимка в большинстве случаев намного выше. Когда еще картографы сподобятся провести очередную генерализацию новых данных и выпустят актуальные планы местности?

- На снимках вы буквально в режиме реального времени сможете определять характеристики той или иной местности. На карте или даже топографическом плане породы деревьев в лесу будут отображены только схематично и лишь в общем порядке. Проще говоря, наткнуться на густой еловый пролесок посреди березняка вполне реально, а в условиях густого хвойного леса заблудиться куда проще.

Выбрав маршрут и сверившись с новыми снимками, рекомендуется обратиться к старой карте. Для чего такие сложности? Представьте, что вы являетесь биологом на полевом выходе. Вам нужно определить, насколько разросся лес, какие новые появились породы деревьев, сколько типов леса сменилось за все эти годы. Идеально подходит для решения всех этих задач простое наложение новой карты на ее старый аналог. Таким образом, все становится видно максимально наглядно.

Вот какие источники использует география. Карта - едва ли не самый главный из них, но при этом не стоит забывать, что за минувшие десятилетия наука и техника сделали огромный шаг вперед, а потому глупо не воспользоваться всеми современными достижениями.

Заключение

Вот вы и узнали, какие источники географической информации в настоящее время наиболее актуальны. Как ни странно, но мы до сих пор применяем все те же самые планы и карты, которые были изобретены еще до нашей эры. Конечно же, с поправкой на их современный вид.

Атлас географический – систематическое собрание карт, выполненных по единой программе и изданных в виде книги, альбома, комплекта листов в папке в одном или нескольких томах или в электронной форме . Считается, что первый атлас появился в Римской империи во 2 в. н. э. Его автор – математик и картограф Клавдий Птолемей, включил в атлас карту ойкумены – всего известного греками и римлянами мира и 26 карт отдельных частей Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии .

Атласы используются в образовательных целях с давних пор и являются отличным способом изучения различных процессов, явлений и событий в привязке к географическому расположению. Несмотря на то что мы живем в цифровом веке, где стремительными темпами происходит развитие техники и технологий, в образовательных учреждениях учебные пособия до сих пор остаются в том же бумажно-карандашном виде, что и десятки лет назад.

Несомненно методы и способы обучения в школах переживают множество реформ, ежегодно разработчиками выпускается на рынок все больше информационных приспособлений для оптимизации образования, для облегчения восприятия информации детьми, но ученикам бывает сложно перейти от одного нововведения к другому и перед преподавателями стоит сложные задачи – донести необходимую информацию и в тоже время привить любовь к тому или иному предмету. В данной статье мы рассматриваем важность школьного географического атласа, с которыми впервые сталкиваются в шестом классе, в том возрасте, когда очень важным остается интерес ребенка в изучении новой науки.

Атлас это не просто бумажное издание в котором сосредоточенны проекции тех или иных объектов и явлений, он содержит систему карт, тесно увязанных между собой и друг друга дополняющих, поэтому в процессе обучения, школьники не просто изучают карты, они прослеживают зависимость и взаимосвязь многих природных, а также техногенных процессов на протяжении всего школьного курса.

В чем же заключаются основные преимущества школьного атласа?

Во-первых – это наглядность, как мы знаем, самая долгая память у человека, это зрительная, для детей только начинающих курс географии очень важно видеть то, что им пока неизвестно, чтобы в дальнейшем сохранились общие представления мира.

Не менее важным показателем является масштаб. Зайдя в интернет и запросив изображения каких-либо континентов, иной раз может сложиться ложное представление о соразмерности таковых, так как мало кто обращает внимание на масштаб представленной карты (особенно ученики). В атласах все проекции континентов представлены в одном масштабе и тем самым дается истинное представление о размерах, расположении материков и других объектов земного шара.

Важно отметить, что в картах соблюдается баланс между количеством аналитических, комплексных и синтетических карт.

Во всех школьных атласах используется единая система знаков и символов обозначений, ученик знающий условные обозначения может читать карту не пользуясь легендой. И эти знания очень важно сохранить в дальнейшем. Так как несмотря на достижения науки и техники люди по – прежнему используют географические карты, которые являются более надежным источником географической информации, особенно это важно для людей, посвятивших свою жизнь путешествиям.

Весьма весомым критерием является – единый временной интервал, все представленные данные относятся к определенному периоду. Работая со школьным атласом ученики не столкнуться с проблемой расходящихся данных и не встретят в одном издании карты СССР и Российской Федерации.

Также существенным показателем, является – единый стиль дизайна. Если рассматривать данный аргумент, на примере физической карты мира, можно отметить, что благодаря единой закономерности расцветки, с начального курса географии ребенок знает, каким цветом изображены океаны, материки и вследствие чего происходит затемнение или осветление палитры карт.

Обычно над атласами трудятся большие коллективы картографов, географов разного профиля, геологов, экологов и других ученых. Работы длятся долго, много времени затрачивается на сбор материала, согласование карт и т.д. . Но в итоге выпускается хороший комплексный атлас, который служит многие годы и даже через столетие не теряет значения. Географические карты не заменимы во время учебного процесса. Пользуясь картой, мы можем безошибочно определить расположение того или материка, острова, реки и даже города. Ученики могут легко выяснить все особенности промышленных регионов, социальную и религиозную структуру государств.